SEO対策に著者情報の記述は必須?評価方法や記述方法について徹底解説!

SEO対策を行う際、著者情報をどこまで開示すれば良いのか、悩まれている方は多いのではないでしょうか。

また、著者情報を開示することによって、SEOにどのような影響を与えるのか気になる方も多いでしょう。

そこで本記事では、SEOにおける著者情報の評価方法や載せるべき項目を解説するとともに、著者情報と併せて重要な3項目を解説しますので、ぜひ参考にしてください。

著者情報にお悩みなら「デジタルトレンズ」にお問い合わせください

この記事では、著者情報について詳しく解説しますが、結論から申し上げると、著者情報はSEO対策において非常に重要な施策になります。

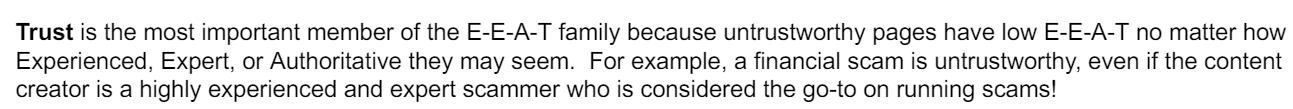

その理由として、Googleガイドラインには、信頼できないページはどれだけ経験が豊富であり、専門性、権威性があってもEEATの評価は低くなるということが明記されているからです。

つまり、Googleは信頼性を非常に重要視しており、信頼性を高めるたのめ1つのポイントとして、著者情報が非常に重要なのです。

しかし、中には

- 社内に著者として情報を出せる執筆者がいない

- 外部に依頼すると費用が高額になる

などのお悩みを抱えている人もいるのではないでしょうか?

弊社デジタルトレンズでは、下記などのライターを抱えており、他社よりも価格を抑えて著者情報や監修者情報を明記し、記事を執筆することが可能です。

- 医療業界:10年間看護師として勤務。医療・看護系の記事を中心に執筆し、上位表示記事も50記事以上。

- 食品業界:管理栄養士として15年以上献立や調理担当を行ってきた。食品、栄養関係の執筆実績は200記事以上。

- 建設業界:建設業に15年間勤務しており、建設、不動産に関する記事を毎月10本以上執筆。上位表示記事も多数。

- 法律業界:10年間弁護士として法律事務所勤務。現在は、Webライターとして、あらゆる法律ジャンルに対応して執筆を行っている。

著者情報についてお悩みの方は、ぜひ一度弊社デジタルトレンズへお問い合わせください。

SEO対策に著者情報は非常に重要

先述の通り、SEOにおいて著者情報は非常に重要です。ここでは、著者情報とはそもそもどのようなものであるかに加えて、重要になった背景を解説します。

著者情報は会社概要や代表者情報、運営会社情報等を掲載するaboutページのことです。掲載する情報は企業や運営元によって異なりますが、著者名や所属組織等は最低限掲載しましょう。

著者情報が重要になった背景

なぜ、著者情報を用意しなければならないかというと、検索エンジンに情報が溢れるようになった昨今では、「誰がコンテンツを発信しているか」が重要視されるようになったためです。

医療業界を例にすると理解しやすいかもしれませんが、一般の知見のない著者が発信しているコンテンツと、看護師や医師など、専門知識を有した方が発信するコンテンツでは、信頼性や専門性がまったく異なります。

つまり、検索エンジンはユーザーに適切な情報を届けるために、著者情報を重要視しています。実際、2018年に公開された品質評価ガイドラインには、E-A-Tと呼ばれる「専門性」「権威性」「信頼性」の3項目をランキング要因に加えると明記されています。

著者情報に載せるべき項目

ここまで、著者情報の概要や判断のされ方について解説をしてきました。しかし、具体的にどのような項目を、どこまで掲載すれば良いのか分からない方も多いのではないでしょうか。

結論から申し上げると、下記の情報は載せられるだけ載せることが望ましいです。

- 著者名

- 役職

- 所属組織

- 講演会履歴

- 取引先情報

- 資格

- 受賞歴

上記に挙げた項目に関しては、会社概要(aboutページ)ページに掲載しましょう。

もちろん、企業によって掲載できる内容は異なるかと思いますが、情報を掲載しすぎて損することはないため、まずは掲載できる内容を洗い出すことから始めましょう。

Googleの著者情報の評価方法

ここまで、著者情報の概要について解説をしてきました。ここからは、著者情報をGoogleがどのように評価しているかをご説明します。

プロフィールページ(aboutページ)

プロフィールページとは、上述したaboutページのことです。aboutページにどのような内容が記載されているかによって、Googleは運営元や著者名を判断しています。

ただし、aboutページにどれだけ細かく情報を掲載したとしても、適切に判断してもらえないケースがあることも事実です。

こういったケースを防ぐため、Google等の検索エンジンに、より情報を適切に理解してもらうための施策が構造化マークアップになります。

構造化マークアップ

構造化マークアップとは、HTMLテキストを、検索エンジンにより適切に理解してもらうためのタグのことです。

著者名であれば「name」を記載し、住所を掲載するなら「address」のタグを追加するなど、それぞれの情報に応じたタグを設置します。

検索エンジンは、HTMLテキストの情報をベースに内容を理解しているため、構造化マークアップでHTMLテキストの読み込み理解を手助けすることで、著者情報がより検索エンジンに伝わりやすくなります。

SEOに強くなるための著者情報の書き方

ここからは、よりSEOで強くなるための著者情報の書き方を解説します。そのためのポイントは下記の4つです。

- 構造化マークアップ

- authorタグ

- ページ内に著者情報を追加する

それぞれ順番にご説明します。

構造化マークアップ

次に、上述した構造化マークアップも有効です。著者情報を掲載しているaboutページをマークアップすることはもちろんですが、メタデータのマークアップも効果的です。

メタデータとは、titleタグやdescriptionタグなど、検索結果に表示されるタグのことです。

authorタグ

authorタグとは、著者情報をGoogleに伝えるためのタグのことです。上記をプロフィールページ、もしくは該当のページに記述することで、著者名をGoogleに伝えられます。

なお、HTMLに知見のない方は、WordPressであれば「Simple Author Plugin」と呼ばれるプラグインでも代用できますので、状況に応じて利用しましょう。

ページ内に著者情報を追加する

最後に、ページの末尾、もしくはページの上部に著者情報を追加する方法も有効です。ページ内に掲載する場合でも、上述した著者名や受賞歴、保有資格等を細かく記載しましょう。

その上で、aboutページへの内部リンクを設置することも重要です。 なお、ページの末尾もしくは上部に掲載するどちらの場合でも、SEOへの影響は変わりません。

つまり、末尾もしくは上部のどちらに掲載する形でも問題ないということです。

SEOで著者情報と併せて重要な3項目

ここまで、著者情報の概要やポイントを解説してきました。ここからは、著者情報と併せて重要な下記3項目を解説します。

- サイテーション

- 被リンク数

- コンテンツの質

それぞれ順番にご説明します。

サイテーション

まずは、サイテーションです。サイテーションとは、SNSでの言及やインターネット上での口コミなどのことを指します。

サイテーションがあることで、信頼性や権威性があると検索エンジンから認知されるため、著者情報の理解促進や、検索順位がアップすることに期待ができます。

サイテーションを獲得するには、コンテンツを更新するごとにSNSで拡散をしたり、良質なコンテンツを発信し続けたりすることが重要です。

被リンク数

次に、被リンクも重要です。被リンクとは、ドメインの異なる外部のサイトから、自社のサイトへリンクを貼ってもらうことを指します。

検索エンジンは、被リンクを第三者からの信頼の証と定義しているため、被リンクが増えるほど、権威性及び信頼性が担保されていると認識されることに繋がります。

ただし、ただ単に被リンクの数を増やせば良いわけではありません。スパムを受けたことのあるドメインや、低品質なコンテンツばかりを量産しているサイトからの被リンクは、かえって自社サイトに悪影響を及ぼす恐れがあります。

被リンクはGoogle Search Consoleで確認できるため、運営元が信頼できない場合は被リンクを拒否しましょう。

関連記事

コンテンツの質

最後に、コンテンツの質を担保することも非常に重要です。現代は「コンテンツ is キング」と言われているように、サイテーションや被リンクよりも、コンテンツの質が何よりも大切です。

コンテンツが低品質では、どれだけ著者情報に受賞歴や保有資格が記載されていたとしても、信頼性を落とすことに繋がりかねません。

良質なコンテンツがあってこそ、著者情報が活きることを理解しておきましょう。

SEO対策は著者情報だけじゃない

著者情報について正しいSEO対策の知識を身につけたら、それ以外のSEO対策に関する知識も身につけてしまいましょう。

その他のSEO対策に重要な要素

著者情報の記述以上にSEO対策で重要な要素を3つ紹介します。

内部・外部のリンク構造

Webサイト上のリンクは、内部リンクと外部リンクに分けられます。

内部リンクとは、同じWebサイトへのリンクのことです。外部リンクとは、別のWebサイトへのリンクのことです。

読者が「より詳しい情報を知りたい」と思う場所で「詳しい説明をすると記事の本筋から逸れてしまう」という場合は、内部リンクを設置して、気になる読者だけ内部リンクに誘導できるようにしましょう。

公的機関の情報などを記事に引用する際は、引用元として外部リンクを設置しましょう。読者が離脱しないか心配で外部リンクを設置したがらない方がいます。しかし適切な場所での外部リンクはSEO的にも評価されるので、設置するべきです。

クローリングを促すサイト構造

クローリングしやすいサイト構造にすることで、記事がインデックスされやすくなったり、記事更新後すぐに更新内容が検索結果に反映されたりします。

クローラーにクローリングを促すためには、以下の対策が効果的です。

- XMLサイトマップの作成

- 内部・外部リンクの設置

- パンくずリストの設置

- 構造化マークアップ

サイト開設時に行っている対策も多いですが、実施していないものがあれば取り組んでみましょう。

読みやすいコンテンツ

読みやすいコンテンツを作成することで、読者の滞在時間が長くなり、良い記事であると判断されます。結果としてSEO対策となり、検索順位が上昇します。文章の改行する位置を工夫したり、ポイントを箇条書きでまとめたりする技法はよく使われます。

その他にも、大見出し毎に画像を挿入することによって文章続きでユーザーが疲れてしまうのを防ぎます。

デジタルトレンズなら網羅したSEO対策します

デジタルトレンズが行うSEO対策は、著者情報の記述だけではありません。上記で述べたような対策を網羅的に実施し、コンテンツの上位表示、商品やサービスへのコンバージョンを目指します。

SEOは1つの施策だけで攻略できるものではありません。様々な施策を同時並行で実施する必要があるため、専門的な知識と労力が必要になります。SEO対策でお悩みの方は、ぜひデジタルトレンズにお問い合わせください。

デジタルトレンズへお気軽にご相談下さい。

【SEOを始めたい方必見!】コンテンツマーケティングで効果を出す5つのポイント

コンテンツマーケティングをこれから始める企業様に向けて、コンテンツマーケティングの基本とメリット、成功させるポイントについてまとめました。

今すぐ資料を無料ダウンロード