オウンドメディアは意味ない?失敗から成功に向けた秘訣を解説!

ここ数年、問い合わせを増やすため、自社の認知拡大を目指す多くの企業が「オウンドメディア」を活用しています。

企業はオウンドメディアを運営することで、新しい角度から新規顧客を獲得しようとしています。

しかし、オウンドメディアをやってはみたものの、なかなか成果が出せない企業が多いのも事実です。

そこで、オウンドメディアは意味がないのではないか?と考える人に向けて、オウンドメディアの目的や結果が出ない理由、結果を出すために必要な取り組みや成功事例について解説します。

オウンドメディアの本来の目的とは

企業によって細かな差異はあるものの一般的な目的は、役立つ情報の提供や閲覧ユーザーの興味関心を引くこと、商品やサービスの認知向上、新規顧客の獲得、長期的な関係を顧客と築くことが挙げられます。

また、自社メディアであるため、伝えたいことや企業理念の共有がしやすくなります。

オウンドメディアで成果が出せない理由8選

ここでは、オウンドメディアで成果が出せない8つのよくある理由を解説します。

競合性の高いキーワードばかりを扱っている

検索ボリュームが多いキーワードはすでに他社が上位化を狙っているケースがほとんどです。

このため、後からキーワードの上位化を狙うことは、キーワードによっては難易度が上がります。

最初は、実際に検索をしてみて検索意図に合ったコンテンツの提供がなされていないと考えられるキーワードから対策をすると良いでしょう。

まだSEOの評価を受けていない段階では、着実に成果を積んでから難易度の高いキーワードを対策する方が、結果につながりやすいでしょう。

短期的な成果ばかりを期待している

問い合わせやサービス・商品の購入は、オウンドメディアを立ち上げてからすぐに発生するわけではありません。

問い合わせなどは、中長期的なオウンドメディアの運営を通して徐々に出てくるものです。

このため、「オウンドメディアを立ち上げてからすぐに結果が出る」という誤った認識から、オウンドメディアを続けても「意味がない」と結論付けてしまう人が少なくありません。

オウンドメディアで成果を出すためには、半年〜1年ほど時間が必要であると認識しておく必要があります。

直接的なコンバージョンのみで成果を判断している

直接的なコンバージョン(記事を閲覧したユーザーがそのままコンバージョンにいたること)は一つの指標でしかなく、複数の角度から成果を判断しなければなりません。

例えば、間接的なコンバージョン(以前記事を閲覧したユーザーが後日再度閲覧し、コンバージョンにいたること)も一つの重要な指標となります。

間接経路を計測するには、基本的な計測ツールである「Googleアナリティクス」だけでなく、場合によっては「アドエビス」のような間接的なコンバージョンも評価できる分析ツールを使うことが不可欠です。

なお、適切な設定を行うことで、Googleアナリティクスの探索レポート「ユーザーエクスプローラー」で個々のユーザーの行動を調べることも可能です。

SEO対策に適していない商品・サービスを提供している

日用品を買うときを思い浮かべてみてください。

インターネットで検索してから日用品を買う人はなかなかいないのではないでしょうか。

このため、ユーザーが検索行動を行わない商品やサービスは、オウンドメディアで取り扱うことに適しておらず、SNSなど別の角度からのアプローチが必要です。

自社サービスの強みを引き出しきれていない

オウンドメディアを運営するうえで、「独自性があるコンテンツを発信すること」が非常に大切です。

競合他社と同じような内容の記事や一般的な情報ばかり扱っていても、ユーザーへの訴求力やGoogleからの評価は上がりません。

事実、Googleは「コンテンツと品質に関する質問」において、

| ・コンテンツは、独自の情報、レポート、研究または分析の結果を提示しているものですか。

・検索結果に表示されたほかのページと比較した場合、コンテンツは実質的な価値を提供していますか。 |

などと問いかけています。

このことからも、「独自性」はオウンドメディアにおいて必要不可欠であることがわかります。

オウンドメディアが続かない

「オウンドメディアで成果を出すためには、半年〜1年ほど時間が必要であると認識しておく必要があります。」と先ほど述べましたが、その期間まで続かず挫折してしまう人も多いです。

オウンドメディアの更新が続かない主な原因は、リソースの不足と計画力の欠如が挙げられます。

オウンドメディアには長期的な運営が必要になるので、人的リソース・時間的リソースともに余裕のある確保が必要です。

また、計画を立てるときには、コンテンツのテーマ・公開時期を確実に決めておきましょう。

YMYLに必要な対応ができていない

Googleは、「E-E-A-Tと品質評価ガイドラインについて」において、「Google のシステムでは、人の健康や安全、経済的安定、社会の福利厚生に大きく影響する可能性のあるトピックについては、E-E-A-T が優れたコンテンツを特に重視します。」と述べています。

このようなトピックをYMYLと言います。

例えば、金融(投資や税金など)健康(サプリメントや医療情報など)が該当します。

上記の分野では、経験・専門性・権威性・信頼性が欠けていると、Googleからの評価が低くなり検索結果で上位表示するのが難しくなります。

専門家による監修や公的機関の情報の明記など、対策が必要です。

ユーザーに合った記事が書けていない

対象のユーザーを詳細に決めないと、アクセス数が高いにも関わらずコンバージョンにつながらない事態が起こってしまいます。

対象のユーザーに合ったサービスや商品を提供できているか・ユーザーが求めている情報を発信できているかを確認し、対象ユーザーに対してのアプローチを強化していきましょう。

例えば、ユーザーはWeb運用について簡単な情報を求めているのに、SEOなど専門的な情報を提供してしまうとユーザーのニーズとはかけ離れてしまいます。

オウンドメディアで成功する秘訣7選!

ここでは、オウンドメディアで成功するための7つの秘訣を紹介します。

運用の目的を正確に理解する

オウンドメディア成功の第一歩は、運用の目的を明確に定義することです。

単に「情報発信をしたい」という曖昧な目的しかないと、コンテンツの方向性がブレてしまい、価値のない情報を発信してしまう可能性があります。

「リードの獲得数を月間50件増やす」「ブランドの認知度を向上させる」「既存顧客のエンゲージメントを高める」など、具体的な目的が必要です。

自社の強みを最大限伝えられるようにする

競合他社との差別化を図るためには、自社独自の強みや専門性を活かしたコンテンツ作りが不可欠です。

業界での豊富な経験、独自の技術やノウハウ、顧客との深い関係性など、他社では提供できない価値を明確にしましょう。

例えば、製造業であれば技術的な専門知識や品質管理のプロセス、サービス業であれば顧客対応の事例や問題解決のノウハウなど、実際の業務で培った知見を記事に反映させることで、読者にとって有益で信頼性の高いコンテンツを提供できます。

自社の強みを理解し、それを効果的に伝える表現方法を研究することがオウンドメディアでの成功の鍵となります。

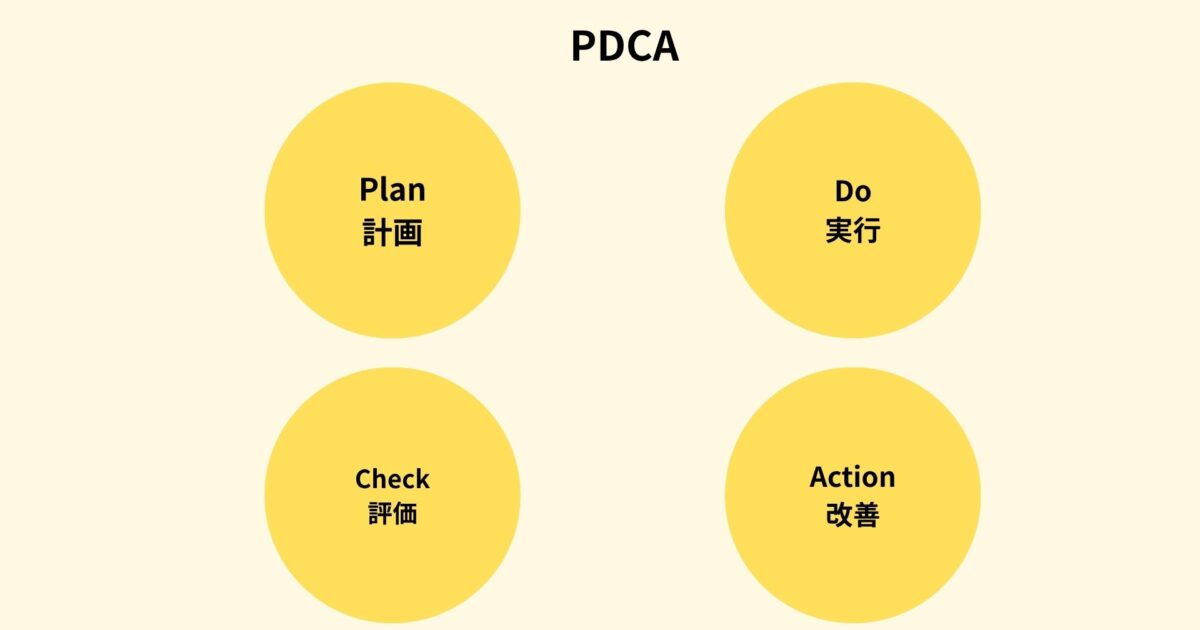

PDCAサイクルを忠実に守る

PDCAとは、Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)のことです。

オウンドメディアの運用では、継続的な改善が必要不可欠です。

このサイクルを定期的に回すことで、効果的な運用が可能になります。

具体的には、月次でアクセス解析データを確認し、どの記事が読まれているか、どのキーワードで流入が多いか、コンバージョン率はどうかなどを詳細に分析します。

その結果をもとに、コンテンツの内容や公開頻度、プロモーション方法を調整していきます。

データに基づいた客観的な判断を行うことで、感覚的な運用から脱却し、確実な成果向上を実現できます。

他の施策と結びつける

オウンドメディアを単独で運用するのではなく、既存のマーケティング施策と連携させることで、相乗効果を生み出すことが可能です。

SNSでの記事拡散・メルマガでの配信・営業資料としての活用・展示会での配布資料としての利用などを通してオウンドメディアのコンテンツを活用しましょう。

また、広告運用との連携も効果的です。

リスティング広告やディスプレイ広告で集めた見込み客を、オウンドメディアの詳細な記事に誘導することで、より深い理解と信頼関係の構築が可能です。

各施策の特性を理解し、最適な組み合わせを見つけることが重要です。

成果指標を明確にする

オウンドメディアの成果を正しく評価するためには、目的に応じた適切なKPIの設定が必要です。

PV数やUU数といった表面的な指標だけでなく、滞在時間・回遊率・コンバージョン率・訪問回数、商談化率など、ビジネスに直結する指標を重視しましょう。

例えば、リード獲得が目的であれば、単なる問い合わせ件数だけでなく、商談化率や受注率まで追跡することで、真の成果を把握できます。

また、ブランディングが目的の場合は、指名検索数の増加や顧客満足度の向上なども重要な指標となってきます。

定期的にレポートを作成し、関係者と共有することで、継続的な改善意識を保てます。

継続する

オウンドメディアは短期間で劇的な成果を期待するものではなく、中長期的な視点での継続的な取り組みが必要です。

多くの企業が数ヶ月で効果を求めて挫折してしまいますが、実際には半年から1年程度の継続的な運用により、徐々に成果が現れてきます。

継続するためには、現実的な運用計画の策定が重要です。

週1回の更新が困難であれば、月2回からスタートし、徐々に頻度を上げていく方法もあります。

無理のないペースで質の高いコンテンツを提供し続けることが、長期的な成功につながります。

また、社内での理解と協力を得るため、定期的に成果報告を行い、オウンドメディアの価値を共有することも大切です。

SEO対策やLLMO対策をする

検索エンジンからの安定した流入を確保するためには、SEO対策は欠かせません。

キーワード選定・タイトル最適化・メタディスクリプション設定・内部リンク構築など、基本的なSEO対策を確実に実施しましょう。

さらに、近年注目されているLLMO(Large Language Model Optimization)対策も重要になってきています。

ChatGPTやBingチャットなどのAIツールが、情報源として参照しやすいコンテンツ作りを意識し、構造化データの実装や、AI が理解しやすい明確で詳細な情報提供を心がけることで、新しい検索体験にも対応できます。

技術的な対策と合わせて、ユーザーの検索意図を深く理解し、それに応える価値あるコンテンツを提供することが、長期的な検索流入の安定化につながります。

実際の成功事例を3つご紹介!

Web集客に課題のあった企業が、オウンドメディアを効果的に活用し、問い合わせ数の増加につなげた成功事例を3つ紹介します。

問い合わせ数が半年で約200%増加

株式会社ディジタルグロースアカデミア様の課題は、サイトや記事への流入数・問い合わせ数が伸びないことでした。

長期的な資産として使えるSEO施策と即効性のあるWebマーケティングを組み合わせることで、双方の施策から問い合わせにつなげることができました。

結果として、半年で問い合わせ数が約200%増加。

今後は、より多くのWeb施策でさらなる認知の獲得を目標としています。

参考:DX研修企業のWEB集客事例/問い合わせ数が半年で約200%増加!

対策1年目で来院数過去最大

うえの歯科医院様の課題は、Webからの集患ができていないことでした。

問い合わせにつながるようなWeb設計やコンテンツ制作を行ったことで、半年間で150件ほどの問い合わせを獲得。また、対策一年目にして過去最大の来院数を記録しました。

医療業界はYMYLもありSEO対策が難しいですが、新サイトの立ち上げなども効果的に活用しながらさらなる集患を目指しています。

参考:歯科医院のWEB集客事例/対策一年目で来院数過去最大を記録

わずか1年で、175件の問い合わせを獲得

株式会社CIN GROUP様は、既存サイトが伸び悩み、集客につながらないことが課題でした。

1からサイトを立ち上げ直し、SEOを意識したサイト作りに励みました。課題点を詳細に分析し、対応策を考えたことで、サイト立ち上げから、わずか1年で175件もの問い合わせを獲得できました。

今後は、多事業部でのSEO対策にも注力し、問い合わせ数増加を目指しています。

参考:BtoBのWEB集客事例/サイト立ち上げ1年で175件の問い合わせ獲得

まとめ

オウンドメディアを効果的に活用するには、自社の強みを明確にしたり長期的な運用体制を構築したりすることが大切です。

しかし、オウンドメディアを効果的に活用する方法はたくさんあり、自分で一から行うには労力・時間がかかってしまいます。

弊社デジタルトレンズでは、初期費用無料でオウンドメディアを立ち上げることが可能です。

また、保有している数種類のオウンドメディアから得た知見を活用し、SEO対策を行っているため、専門性の高いSEO対策を提供できます。

ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

デジタルトレンズへお気軽にご相談下さい。