AIモードとは?日本の導入時期や機能、使い方、効果的な対策方法を解説

GoogleがAI技術を活用した革新的な検索機能「AI Mode(モード)」を発表し、検索体験の大幅な向上が期待されています。

現在は主に米国で展開されていますが、今後の日本への導入も注目されています。

本記事では、AI Modeの基本概念から具体的な機能、日本での導入時期、SEO対策への影響について詳しく解説します。

AI Modeが導入された場合に備えたい、競合他社よりも優位に立ちたいという人はぜひ参考にしてください。

AI Mode(モード)とは

ここでは、AI Modeの概要や従来の検索方法との違いについて解説します。

AI Modeの概要

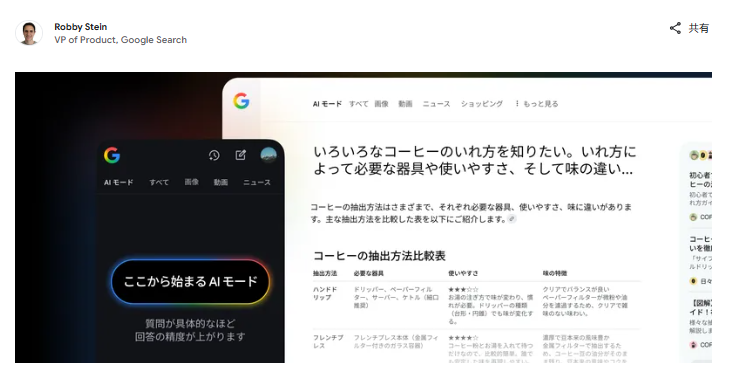

引用:Google 検索における「AI モード」を日本語で提供開始

AI Mode(エーアイモード)とは、Googleが開発した人工知能技術を活用した次世代検索システムです。

AI Modeは、Geminiモデルを基盤として構築されており、従来のキーワードベースの検索から対話型の検索へと進化させた革新的な機能です。

ユーザーが自然言語で質問や要求を入力することで、AIが文脈を理解し、より適切で詳細な回答を提供します。

また、単純な情報検索だけでなく、複雑な調査や分析、創作活動まで幅広くサポートする総合的なAIアシスタント機能を備えています。

AI Modeは既存のGoogle検索の拡張として位置づけられており、通常の検索結果と併用することも可能です。

これにより、ユーザーは従来の検索方法と新しいAI機能を使い分けながら、最適な情報収集が行えるようになります。

【表で比較】AI Modeと従来の検索の違い

| 項目 | AI Mode | 従来の検索 |

|---|---|---|

| 検索方法 | 自然言語での対話型 | キーワード |

| 結果の表示 | 統合された回答形式 | リンクの一覧表示 |

| 情報処理 | 複数ソースを統合・分析 | 個別ページの表示 |

| インタラクション | 継続的な対話が可能 | 1回限りの検索 |

| パーソナライズ化 | 高度なパーソナライズ化 | 基本的なパーソナライズ化 |

| 回答の深さ | 詳細で包括的 | 簡潔な情報の提示 |

AI Modeは複数の情報を参考に回答するため、一度により正確な情報を得ることが可能です。

【表で比較】AI ModeとAI Overviewの違い

| 項目 | AI Mode | AI Overview |

|---|---|---|

| 機能 | 包括的なAIアシスタント | 検索結果の要約を表示 |

| 対話性 | 双方向の対話が可能 | 一方的な情報の提供 |

| 利用場面 | 調査・分析・創作時 | 検索結果の概要を把握 |

| カスタマイズ | 高度なカスタマイズが可能 | 表示・非表示の選択のみ |

| 継続性 | セッション継続型 | 検索ごとに独立 |

| 専用性 | 専用のインターフェース | 既存の検索に統合 |

AI Overview(オーバービュー)が一方的な会話に対し、AI Modeは双方向のコミュニケーションが可能です。

日本での利用開始はいつから

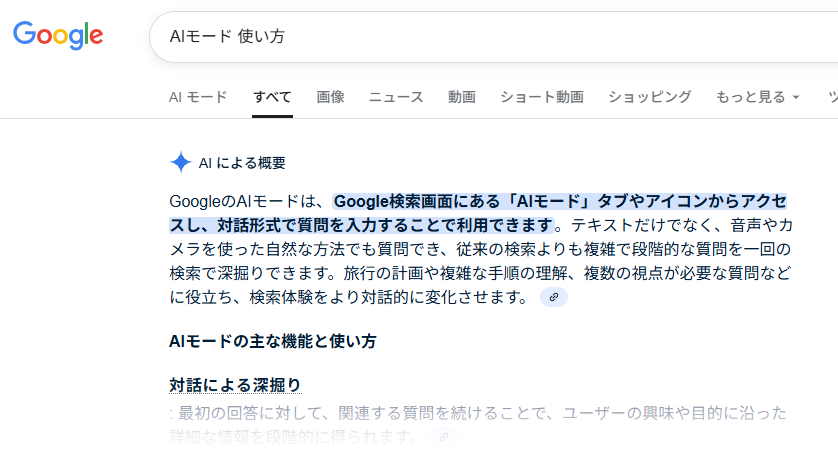

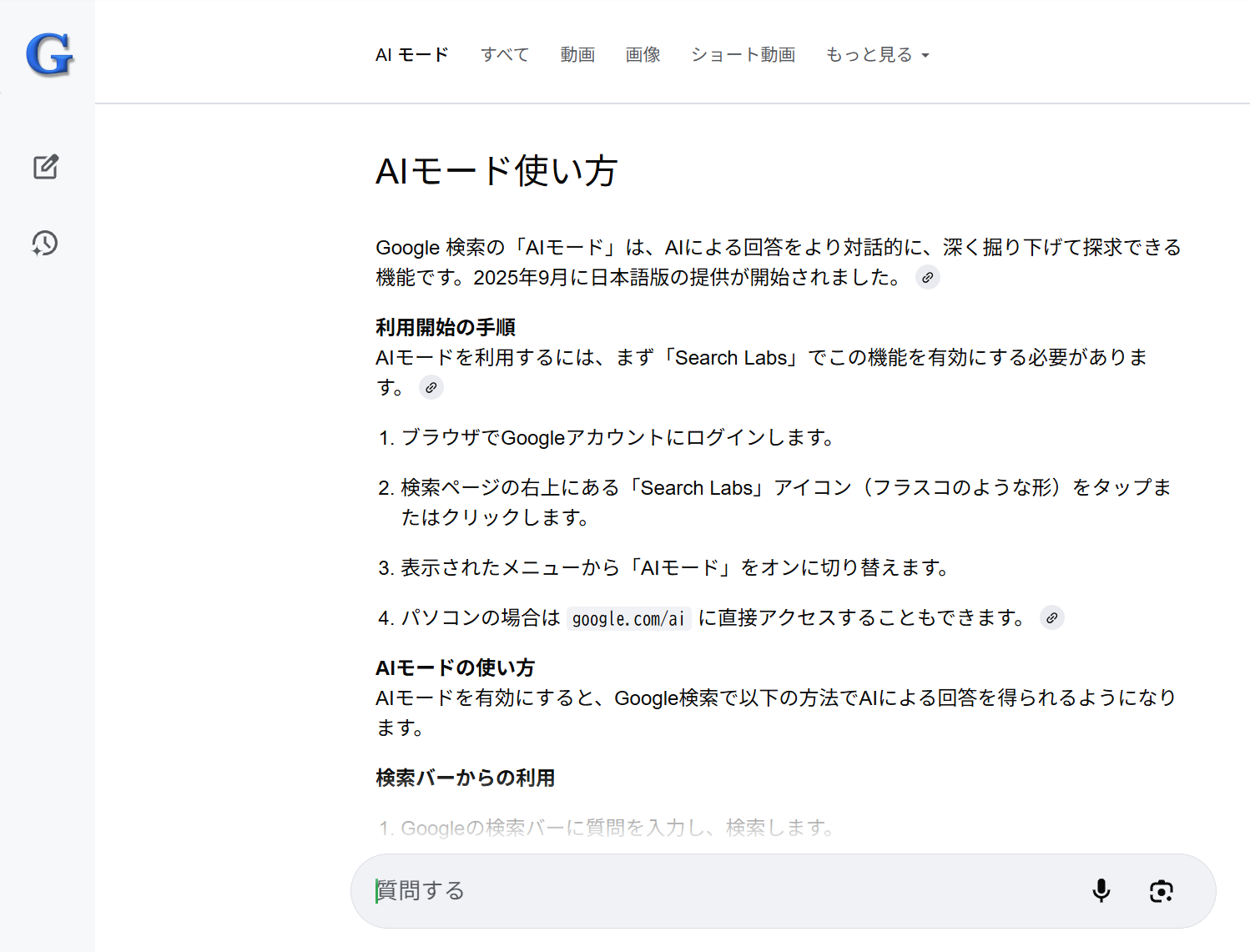

2025年9月より、AIモードが日本でも利用できるようになりました。

日本語の他、韓国語やインドネシア語でも提供が順次開始されています。

検索結果にあるAIモードのタブをクリックすれば、利用することが可能です。

日本でのAI Modeの導入がユーザーの検索行動に与える3つの影響

では、AI Modeを日本で導入することで、ユーザーの検索行動にどのような変化が見えるのでしょうか。

クリック率が低下する

AI Modeの導入により、従来のWebサイトへのクリック率が大幅に低下する可能性が指摘されています。

これは、AIが複数のソースから情報を統合し、検索結果のページ内で直接回答を提供するためです。

ユーザーは個別のWebサイトを訪問する必要性が減り、サイトへ訪問せずGoogle内で情報収集が完結するケースが増加します。

特に、事実確認や簡単な質問に対する回答については、外部サイトへの流入が著しく減少することが予想されます。

これにより、Webサイトの運営者は従来のSEO対策の見直しが必要となり、AI Modeに最適化したコンテンツの作成や新たな集客手法の開発が求められるようになります。

テキスト以外での検索が増える

AI Modeの高度な画像認識機能により、テキスト入力に加えて画像や音声による検索が大幅に増加すると予測されます。

特に、商品検索や場所の特定、視覚的な問題解決において、画像ベースの検索が主流となる可能性があります。

これにより、従来のキーワード最適化だけでなく、画像SEOや音声検索への対応がより重要になります。

具体的には、画像の画質の良さや画像形式の選択、オリジナルの画像を用意するなどの対策が必要です。

また、マルチモーダル検索の普及により、コンテンツ制作者は文章だけでなく、画像、動画、音声など多様な形式での情報提供が必要となります。

検索行動が対話型へと変化する

AI Modeの対話機能により、ユーザーの検索行動は一回の検索から継続的な対話へと変化します。

複雑な問題について段階的に掘り下げていく検索パターンが一般化します。

従来の「検索→結果確認→新しい検索」というサイクルから、「質問→回答→追加の質問→詳細な回答」という流れへと移行し、より深い情報収集が可能です。

この変化により、コンテンツ制作者は単発的な情報提供ではなく、関連する情報や発展的な内容を含む包括的なコンテンツ戦略が求められるようになります。

AI Modeの役立つ8つの機能

ここではAI Modeの8つの機能を解説します。

Deep Search(ディープ リサーチ)による調査のサポート

Deep Searchは、複雑なトピックについて多角的な調査を自動化する革新的な機能です。

単一の質問から出発して、関連するさまざまな観点や情報源を自動的に探索し、包括的なレポートを生成します。

この機能では、ユーザーが入力したテーマについて、AIが自動的に関連するサブトピックを特定し、それぞれについて詳細な調査を実行します。

この際、学術論文やニュース記事、専門サイト、統計データなど多様なソースから情報を収集し、構造化された形で提示します。

特に研究者、ジャーナリスト、学生などの専門的な情報収集が必要なユーザーにとって、従来数時間かかっていた初期調査を数分で完了できる画期的な機能となります。

結果は引用元付きで提供され、信頼性の高い情報源の確認も容易です。

Google検索のライブ機能

ライブ機能は、リアルタイムで変化する情報を継続的に監視し、最新の状況を提供する機能です。

例えば、株価や天気、交通情報、スポーツの試合結果など、時間とともに変化する情報について、自動的に更新された内容を表示します。

従来の検索では情報を取得する時点のタイミングが固定されていましたが、ライブ機能では指定したトピックについて継続的な監視が可能です。

重要な変化があった際には通知機能も提供され、ユーザーは常に最新の状況を把握できます。

この機能は特に、金融市場の動向、緊急を要する事態の状況の把握、イベントの進行状況など、時間的な変化が重要な情報において威力を発揮します。

作業を代理で行うエージェント機能

エージェント機能は、ユーザーの代理として複雑なタスクを自動実行する高度なAI機能です。

旅行の計画の立案、商品の比較検討、予約の手配など、従来人間が行っていた一連の作業を自動化できます。

具体的には、「来月の東京出張の計画を立てて」といった指示に対して、交通手段の比較、宿泊施設の検索、現地の天気予報の確認、おすすめの観光地の提案など、関連する全ての作業を統合的に実行します。

エージェント機能は学習機能も備えており、ユーザーの好みや過去の選択履歴を記憶して、よりパーソナライズ化されたサービスを提供します。

また、実行過程で発生した問題や変更についても柔軟に対応し、最適解を見つけ出します。

AIショッピングパートナーで検索時間を短縮

AIショッピングパートナーは、商品選択から購入まで全プロセスをサポートする包括的なショッピングアシスタント機能です。

価格の比較、レビューの分析、代替商品の提案など、購買意思決定に必要な全ての情報を統合的に提供します。

機能としては、予算や用途を指定することで最適な商品を自動で選定し、複数のECサイトから価格情報を収集して比較表を作成します。

また、過去の購入履歴や類似しているユーザーの行動パターンを分析して、個人の好みに適合した商品をおすすめします。

特に優れているのは、商品の特徴を自然言語で説明し、専門的な仕様についても分かりやすく解説する機能です。

これにより、技術的な知識がないユーザーでも適切な商品選択が可能です。

検索結果に基づいた結果を提供

この機能は、従来の検索結果を基盤として、AIが内容を分析・統合し、より価値のある情報として再構成して提供します。

また、単純な情報の羅列ではなく、文脈を理解した上での統合的な回答を生成します。

複数のWebサイトから収集した情報の信頼性を評価し、矛盾する情報については複数の観点を提示します。

また、情報の新しさや情報源の権威性も考慮して、最も適切な回答を構築します。

さらに、検索意図を深く理解し、表面的な質問の背後にある真の目的に対応した情報を提供します。

例えば「頭痛の治し方」という検索に対して、即効性のある対処法だけでなく、根本的な原因や予防方法も併せて提示します。

チャートとグラフによる細かなデータ分析

AI Modeは数値データを自動的に視覚化し、傾向の分析や比較を簡単に理解できるグラフやチャートを生成します。

統計情報、市場データ、調査結果など、数値を含む情報について自動的に最適なグラフやチャートの形式を選択します。

生成されるグラフやチャートは、棒グラフ、線グラフ、円グラフ、散布図など多様な形式に対応し、データの性質に応じて最適な表現方法を自動的に選択します。

また、インタラクティブな要素も含まれており、ユーザーは詳細な部分をクリックしてより深い分析を行うことが可能です。

特に複雑なデータセットについては、AIが自動的にトレンドや相関関係を発見し、重要なインサイトをハイライトで表示します。

これにより、専門的な統計知識がないユーザーでもデータの意味を理解できます。

複数の形式での質問が可能

AI Modeは、テキスト、音声、画像、動画などさまざまな入力形式に対応し、ユーザーの最も自然で効率的な方法での質問を可能にします。

例えば、画像を見せて「これは何?」と質問したり、音声で長い複雑な質問をしたりできます。

画像入力では、写真に写っている物体の識別、文字の認識、図表の解析など高度な画像理解機能を提供します。

音声入力では、自然な会話調での質問が可能で、方言や話し方の特徴も理解して適切に処理します。

また、複数の形式を組み合わせた質問も可能で、画像を見せながら音声で追加の説明をするなど、より豊富で正確な情報伝達ができます。

創作作業を一緒に行うCanvas(キャンバス)

Canvasは、AIとの協働作業を可能にする革新的な創作支援機能です。

文章の作成、企画の立案、デザインの下書きなど、創造的な作業をAIとともに進めることができます。

機能としては、ユーザーのアイデアをAIが発展させて具体的な形にしたり、複数のアイデアを統合して新しい提案を生成したりします。

また、作業過程でリアルタイムでフィードバックを提供し、改善案を提示します。

特に優秀なのは、ユーザーの創造的な意図を理解し、それを損なうことなく技術的なサポートを提供する点です。

単純な自動生成ではなく、人間の創造性を拡張する協働ツールとして機能します。

ファイルのアップロードと分析

AI Modeでは、PDF、Excel、Word、画像ファイルなど様々な形式のファイルをアップロードして、内容の分析や要約を依頼できます。

大量の資料を効率的に処理し、重要なポイントを抽出して提示します。

文書ファイルについては、内容の要約、重要箇所の抽出、関連情報の検索、質問への回答などが可能です。

表計算ファイルでは、データの傾向の分析、グラフの生成、統計的な解析を実行します。

また、複数のファイルを同時に処理し、それらの関連性や矛盾点を指摘することも可能です。

これにより、大量の資料に基づく調査や分析作業を大幅に効率化できます。

参考:google 検索ヘルプ

AI Modeの使い方

AIモードは、前述した通り検索結果にあるAIモードのタブをクリックすれば利用が可能です。

クリックすると回答が出てきます。

また、さらに気になったことを質問することも可能です。

よくある質問

ここでは、よくある質問に答えていきます。

AI Modeの機能はオフにできる?

AI Modeの機能は設定でオフにすることが可能です。

Google検索の設定画面から「AI機能」または「Generative AI」の項目を探し、機能を無効化できます。

ただし、設定方法は提供地域や言語によって異なる場合があります。

完全にオフにした場合、従来通りの検索結果が表示され、AI Overviewやその他のAI機能も表示されなくなります。

AI Modeのレポーティングはできる?

現時点では、AIモード経由のトラフィックを独立してレポーティングする機能は提供されていません。

AIモードの表示からウェブサイトに流入したトラフィックは、従来の通常のGoogle検索結果からの流入と同じように記録され、「通常の検索流入」として集計されます。

このため、現行のレポートを見るだけでは、その流入がAIモードの結果としてユーザーに提示されたものか、伝統的な青いリンクからのものかを区別することはできません。

海外ではレポーティング可能な兆候あり

しかし、将来的にはこの状況が変わる可能性を示唆する動きが海外で見られます。

Googleは、AIモードによって生成された回答から発生したクリックが、Google Search Consoleでどのように記録されるかについて説明しているようです。

現時点での日本のGSCでは、まだ区別が確認できていませんが、海外でのこうした動きは、将来的に日本でもAIモードからの流入を独立した指標として分析できるようになる可能性が高いことを示唆しています。

このため、AIの進化に伴い、検索行動の分析方法も大きく変わっていくと考えられます。

まとめ

AI ModeはGoogleが提供する次世代検索システムで、従来のキーワード検索から対話型の検索体験へと革新的な変化をもたらします。

また、Deep SearchやCanvas、エージェント機能など多彩な機能により、情報検索から創作活動まで幅広い用途をサポートします。

日本での正式提供は未定ですが、導入時にはユーザーの検索行動や Web サイトのトラフィックに大きな影響を与えると予想されます。

そのため、Webサイト運営者は、AI時代に適応した新しいSEO戦略の準備が必要となります。

提供された際にすぐ対応できるよう、今から情報を集めたり対策を始めたりすることが重要ですが、それは容易ではありません。

弊社デジタルトレンズでは、10年以上のSEO対策の支援実績から得た知見をもとに、最新の情報を取り入れながらAI対策も行っています。

企業様に合った形でLLMO対策を含んだWebマーケティングを提供していますので、ぜひお問い合わせください。

デジタルトレンズへお気軽にご相談下さい。